気候変動への取り組みとエネルギーの活用の実際について歌川学さん(産業技術総合研究所)へのインタビューを2回にわたってお届けします。

世界的に緊急の問題、とされている気候変動への取り組みはどのくらいまで進んでいるのでしょうか?

(歌川さん)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告では「気候危機回避のために気温上昇を1.5度に抑制するためには、世界で2030年に排出量を半減、その後も2035年でCO2で65%削減、2040年で80%削減、2050年頃に正味ゼロ」という、厳しい対策が求められています。でもこれは、例えば2030年の対策は技術的に十分可能で、かつ、省エネと再生可能エネルギーでは儲かる対策も多い、と紹介されています。

国際エネルギー機関も2050年排出ゼロは技術的にも経済的にも可能、と言っていて、2年前にその具体的な工程表も出しています。G7の会議などでもこれをよりどころに、「2030年に石炭火力は先進国でゼロ」、とか、「乗用車は2035年には新車で内燃機関自動車(ガソリン車やディーゼル車)を売らない」とか言われていて、これをどう各国の政策や国際合意にしていくかということで、活発に議論されています。

各国の温室効果ガスの排出状況はどんな状況ですか?

世界各国の温室効果ガス排出割合ですが、先進国も依然として半分近くを占めますが、新興国が多くなって先進国と新興国で世界の排出量の大半を占めます。新興国の中でも特に中国が大きくなり、今やアメリカ、EU、日本を合わせたよりも大きくなっています。中国の1人当たりの排出量もEUを抜いています。

一方、欧米各国はもう対策をしたから、もういいのかというと全然そんなことはありません。1人当たりのCO2排出量では、日本を含む先進国は世界平均の2倍、新興国・途上国の3倍と、依然として多く排出しているので、先進国の責任は依然として極めて大きい、と考えることができます。

例えば、残りのカーボンバジェット(「2050年に1.5度」の目標達成のために、CO2の排出は現在から何年分まで許されるのかという数値)というと、2020年以降の累積排出量であと12年分ぐらいですが、これを世界の人全員に均等に分ける、つまり、どんな暮らしの国の人も同じトン数だけ排出する、と考えると、日本の排出削減率は「2030年で50%」ではとても足りません。仮に気温上昇を1.5℃に抑える確率を50%と設定して世界のカーボンバジェットを日本に世界人口比で配分すると、日本の2030年排出削減率はおよそ「90%削減」になります。1.5℃に抑える確率を67%と設定して世界のカーボンバジェットを日本に人口比で配分すると、2030年には日本のカーボンバジェットがほぼなくなります。

(カーボンバジェットはIPCC第6次評価報告書第1作業部会報告、対策の国際的公平性の指標についてはIPCC第5次評価報告書第3作業部会報告)

2030:2019年に比べほぼ半減

2030年にCO2排出量48%削減(2019年比)

2035年にCO2排出量65%削減(同)

2040年にCO2排出量80%削減(同)

2050年頃に排出ゼロ

出典:国立環境研究所「IPCC第6次報告書第3作業部会報告書解説資料」

先進国は依然として世界の総量の約半分、人口比では世界平均の約2倍、排出をしているということで、それだけ大きな責任があります。仮に日本国内で、80%削減とか97%削減ができないのであれば、途上国にもっと多くの実効的な支援をしていくことが求められることになります。

一方で、先進国の中で、大きな削減が実現できている国があります。ヨーロッパを中心にした国々です。日本は90年と比較して8%削減です(2022年速報値では1990年比11%削減)。他の工業国、たとえばドイツが40%削減をしていますし、他にもっと削減できてる国がある中で、日本の削減実績は小さいと言えます。

(注:欧州が「経済成長」が小さいから排出減が容易ということはありません。1990-2021年には大半の欧州諸国は日本より高い経済成長をしています。また、1990年以前に日本は対策を実施したから「削減余地がない」ということもありません。1980年代に日本は石油ショック対応で省エネ対策をしていますが、他の国でもそれなりの対策はありGDPあたりのエネルギー消費の減少率は日本も欧州も似た数値です。1980年代の省エネ技術はその後の技術進展で今は古い技術になり、設備導入から40年たって設備更新しなければならない時期をむかえています。)

(図)気候変動枠組条約への各国通報より歌川氏作成

大きな削減を達成した国はどうやっているんでしょうか?

たとえば、電力で言えば、再生可能エネルギーで、デンマークは90年は3%しかなかったのを、2022年には80%以上に増やしました。工業国のドイツが90年には水力発電で約3%が2022年には再エネ45%に、事業用発電だけでしたら50%を超える再エネになっています(2023年には自家発を入れて55%、事業用発電で60%。フラウンホーファー研究所統計)。ヨーロッパの大国では、フランスは約26%ですが、イタリアは約37%、ドイツ、英国、スペインは軒並み約40%かそれ以上を再エネで賄っています。日本はもともと水力発電が豊富で1990年にも割合10%でした。2022年に再エネ割合は1990年の2倍になったとはいえ、20%です。

日本と韓国は、火力の中で最も発電量当たりCO2排出量の大きな石炭火力を増やしていますが、ドイツやアメリカのように国内に炭鉱を持つような先進国を含め積極的に減らし、先進国全体で石炭火力割合も石炭火力発電量も大きく減っています(注:G7では日本以外の国が脱石炭火力連合(2030年までの石炭火力停止を目指す。各国目標は独自に設定)に加わりました)。

電力以外も含めて再エネと省エネも進み、その結果、CO2削減ができている、ということです。

(次回に解説しますが、ドイツなど欧州諸国は経済成長率が低いから削減できているのではありません。GDPで豊かさを測っていいかは議論があると思いますが、GDP成長率は欧州の大半の国の方が日本より高く、GDPあたりのCO2削減率は先進国の中で日本は最低水準です)

(図)IEA国際エネルギー機関統計より歌川氏作成

日本のケースをもう少し詳しく教えてください。

日本の場合ですが、日本政府の統計の多くは、発電時に排出されたCO2排出量について電気を使う側に電力消費量に応じて割り振っています(電力配分後といいます)。

日本国内では「発電所が発電する時に排出するCO2の合計」(直接排出といいます)という統計はあまり見ることがありません(環境省の排出量統計のみ直接排出と電力配分後との併記)。実はIPCC(気候変動に関する政府間パネル)や気候変動枠組条約ガイドラインでは、またそれに従って日本以外の多くの国や国際機関では、「発電所がトータルで、どれだけ出してるか」という統計の仕方が標準です。日本政府が国連気候変動枠組条約に提出する報告書も、そのような統計の仕方になっています。

それを見ると、発電セクターで全体どれぐらいの排出量か、がすぐわかるようになっています。発電所、製油所やコークス製造工場などを合わせて全体の40%、発電所だけで37%を排出していて、エネルギー転換部門が日本最大の排出源であることがわかります。

それと産業部門(主に、鉄鋼、セメント、化学工業、紙パルプ、非鉄金属製錬などの材料を作るところ)を合わせて、全体の3分の2以上を排出しています。(工業プロセス(主に鉄鋼、セメント、化学など)もいれると約7割を排出しています。)

(図)IEA国際エネルギー機関統計より歌川氏作成

(図)国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ(1990〜2021)より歌川氏作成

また部門ごとだけでなく、各部門に属する大口排出事業所に注目すると、排出には偏りがあり、わずか135ぐらいの発電所と工場で日本の温室効果ガスの半分ぐらいを出しているという報告もあります(気候ネットワーク「日本の大口排出源の温室効果ガス排出の実態 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による 2018 年度データ分析 ~大口排出事業者の抜本対策がなければ 2030 年 46%削減は不可能~」)。

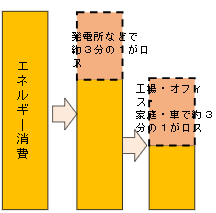

これを電気を使ってる側に割り振ると、工場で3分の1、車とオフィスと家庭で6分の1ずつなどという割合です。が、発電所をまとめた合計もみて対策を考えるといいと思います。

(図)国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ(1990〜2021)より歌川氏作成

(参考)気候ネットワーク

「日本の大口排出源の温室効果ガス排出の実態 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による2017年データ分析」

実は日本では生産されるエネルギーの3分の1しか有効利用できていません。3分の2は排熱として捨てられているのです。火力発電所では40%ほど、高くても50%くらいしか電気として供給されていません。原子力発電所は3分の1程度です。発電用燃料のもつエネルギーの5割から6割は排熱となっていて、これを欧米などの町の地域熱供給のように近隣の工場、オフィス、家庭の熱に使えれば有効利用できるのですが、利用せずに捨てているのです。ここは日本最大のエネルギーロスです。なお、再エネ発電ならバイオマス以外はこのような巨大なエネルギーロスはありません。

自動車も燃焼させるガソリンのエネルギーの20%ほどしか自動車を動かすのに活用されておらず、80%はエネルギーロスになっています。工場、オフィス、家庭などそれぞれのエネルギーロスを加算するとロスの割合は約3分の2にもなります。

平田賢「21世紀:水素の時代を担う分散型エネルギーシステム」,vol.54-No.4,機械の研究,2002をもとに歌川氏作成

(注:経済産業省のエネルギー白書では発電所などのロスについて取り上げ、「日本の一次エネルギー供給を100とすると、最終エネルギー消費は約66であり、約34が発電等の段階で損失していることになります」としています(エネルギー白書2021年版)。これに加えて白書にはありませんが工場、オフィス、家庭、車のロスがあります。)

それは他の国でも同じではないのですか?

そうでもありません。

例えばオーストリアのウィーン市での調査ではエネルギー有効利用割合が約53%(ウィーン市:Energiebericht der Stadt Wien, Berichtsjahr 2023, Daten 2021, emissionsdaten 2020)。設備や機械、建物も古いものも多く、先進技術を集中的に取り入れたわけでもないのですが、ここでは特にエネルギーロスの多い火力発電所に関し、排熱利用をし、工場の排熱なども熱供給に取り入れています。オフィス、家庭では建物断熱に力を入れています。これらの結果、日本に比べて総合エネルギー効率が高いという結果が出ています。再エネ割合も高くなっています(市役所へのヒアリングでは、今の天然ガスコジェネのままでは排出ゼロ再エネ100%にならないので、移行対策を検討するということでした)。

一刻も早く、再生可能エネルギーへの転換を進め、エネルギー効率を高めることが重要です。

脱炭素、再エネ転換は、技術的にやりやすいところとやりにくいところがあります。今の技術とその改良技術でやりにくいところとしては、鉄、セメント、化学、紙パルプなどの工場での1000℃を超える高温熱を扱うところでは、再エネへの転換は今の技術では難しいです。技術的にはバイオマスエネルギーを使えばできるかもしれませんが、もし、製鉄をバイオマスで行ったら、日本の森林はあっという間になくなってしまうでしょう。

航空機と船舶も仮にバイオマス燃料を使えれば理想的にCO2ゼロにできるでしょうが、技術的な課題があるだけでなく、そもそもバイオマス燃料のポテンシャルはそんなにありません。これらの分野は技術開発の課題があります。

それ以外のところ、電力消費、低い温度の熱利用、例えば、オフィスや家庭、病院やホテルの冷暖房やお風呂などは100℃以下の熱です。100℃を超えるのは、台所のコンロぐらいでしょう。コンロの熱も基本的に今ある技術で対応できます。工場などの200℃くらいまでの熱も、電化してヒートポンプにしてエネルギー効率を上げ、再エネ電力にすれば、基本的に今の技術で再エネ転換できます。

自動車も基本的に今ある技術で可能です。具体的には、電気自動車にして、再エネ電力で賄えば、再エネ転換が今の技術とその改良技術でできます。

自動車の中では、トラックの電気自動車の商品化が遅れていますがまもなく販売され、最初は高く、電気代がディーゼルトラックの燃料費よりずっと安い分を考慮にいれても商品価格+燃料費・電気代のトータルコストは最初高いものの、これが普及につれて商品価格が下がって「もと」がとれるようになると考えられます。

大型長距離トラックの場合、いくつか方法があり、電気自動車にして、大容量バッテリーを積んでサービスエリアでドライバーが休憩してお茶を飲んでる間に急速充電するという方法があります。

(図)歌川氏作成

もう一つの方法としては、ドイツでは高速道路に電車のような架線を引いて電化して、長距離トラックはそこから電気を得ながら充電しながら走る。そして、高速道路を降りてからは移動距離が短いので、バッテリーで走ることが想定されています。他に「非接触」の設備を考えている所もあります。このように、自動車は大型長距離トラックも含めて電気自動車にし、再エネ電力を使い、再エネに転換できる展望があります。

こういうことをして既存技術と改良技術でできるところは省エネと全面再エネ転換で排出ゼロにしていきます。これに加えて、先ほど紹介した技術課題があるところつまり高温熱利用と船舶航空燃料でも省エネ再エネは一定程度できます。これをあわせると、日本のエネルギーからのCO2排出量は今ある技術と、一から技術開発でなく商品化間近、改良技術で90%以上の削減(歌川 学 ・堀尾正靱「90%以上の CO2 削減を 2050 年までに確実に行うための日本の エネルギー・ミックスと消費構造移行シナリオの設計」、化学工学論文集46巻4号、2020)、最近の試算では95~96%は削減ができると考えています。そうなれば、新技術で削減が必要なのは残り5%と考えています。

いつも話しているのですが、「大量エネルギー消費」のままで「大量再エネ」ではなく、「省エネ」を同時にします。その省エネも古い設備、断熱の悪い建築のままで「みんなで我慢」するのではなくて、設備更新のときに省エネ機械、断熱建築、省エネ車、さらに今後は電気自動車を導入して、エネルギー効率を上げることでエネルギー消費を減らし、再エネに転換します。これが対策のメインと考えられます。

自動車は、走行時にガソリンや軽油のエネルギーの20%ぐらいしか使えていないので、電気自動車に変えることでこういう大きな効率改善ができます。

地域で再エネを増やすには、「地域に発電所を作る」という方法と、「購入電力を再エネに変える」の2つの方法があります。

(図)歌川氏作成

(その2 記事)「地域での発電とこれからのエネルギー」についてお話しいただきます。

歌川 学 (うたがわ まなぶ)氏プロフィール

国立研究開発法人産業技術総合研究所

持続可能システム評価研究グループ 主任研究員

1964年東京都生まれ。東北大学大学院工学研究科機械工学専攻博士前期課程修了、博士(工学)。産業技術総合研究所主任研究員。専門は環境工学、省エネ技術普及の評価を研究

著書:「スマート省エネ―低炭素エネルギー社会への転換」 (科学と人間シリーズ 13)東洋書店

共著:「地域分散型エネルギーシステム」日本評論社、「入門 再生可能エネルギーと電力システム」日本評論社、「エネルギー自立と持続可能な地域づくり」昭和堂、ほか